| Предмет воссозданный: до и после |

- Царь вернулся!Сегодня на главную экспозицию музея «Государев двор в Александровской слободе» возвратился его хозяин – царь Иван Грозный. Не собственной персоной, конечно, а в портретном варианте. Свое привычное место заняло его изображение работы Н.В.Колупаева.

- Юбочка в «огурчиках»

Коллекция тканей музея-заповедника пополнилась интересным предметом, непосредственно связанным с историей Александрова. Это детская юбочка, которую буквально вернула к жизни наш специалист.

Коллекция тканей музея-заповедника пополнилась интересным предметом, непосредственно связанным с историей Александрова. Это детская юбочка, которую буквально вернула к жизни наш специалист.

- Когда прабабушки были дочками…В музее-заповеднике «Александровская слобода» пополнили список обновленных раритетов. На сей раз к экспонированию подготовлено два детских платья, сшитых в России в кон.XIX-нач.XX вв. Оба на девочку возрастом примерно от года до трех лет. Одно из них – простого кроя, из хлопчатобумажной ткани с машинным шитьем. Другое, расшитое руками, – из батиста, с кружевными воланами, нашитыми четырьмя каскадами сверху донизу.

- Анонимная скрипка обрела хозяйку

Хранящаяся в фондах музея-заповедника «Александровская слобода» детская скрипка конца XIX – начала XX века прошла реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Сам инструмент, смычок и футляр имели определенные повреждения. Чтобы скрипичный комплект выглядел достойно, реставратору А.С. Михайлову пришлось устранять потертости, утраченные детали, подкрашивания, царапины. Благодаря его стараниям теперь на скрипке можно вновь исполнять музыкальные произведения.

Хранящаяся в фондах музея-заповедника «Александровская слобода» детская скрипка конца XIX – начала XX века прошла реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Сам инструмент, смычок и футляр имели определенные повреждения. Чтобы скрипичный комплект выглядел достойно, реставратору А.С. Михайлову пришлось устранять потертости, утраченные детали, подкрашивания, царапины. Благодаря его стараниям теперь на скрипке можно вновь исполнять музыкальные произведения. - «Shell purse» вновь блестит перламутром

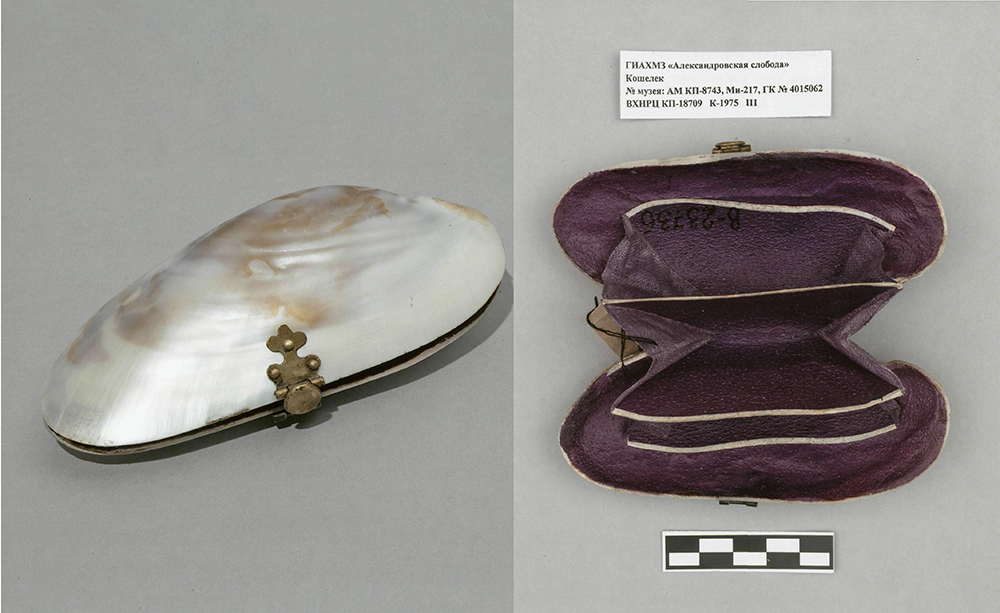

В музей-заповедник «Александровская слобода» вернулось сразу несколько предметов, отправленных в начале года «для омоложения» в Реставрационный центр им. И.Э. Грабаря. В числе прочих прибыл и кошелек-монетница, сделанный из перламутровой раковины в далеком XIX столетии.

В музей-заповедник «Александровская слобода» вернулось сразу несколько предметов, отправленных в начале года «для омоложения» в Реставрационный центр им. И.Э. Грабаря. В числе прочих прибыл и кошелек-монетница, сделанный из перламутровой раковины в далеком XIX столетии.

- Столик-пациент теперь здоров!

Одну из самых атмосферных экспозиций «Мир провинциальной усадьбы» украшает комплекс, состоящий из мебельного гарнитура 1870-х годов: секретер, несколько стульев и столик; все вещи сделаны из дерева, инкрустированы перламутром. «Этот комплект был одним из первых поступлений в коллекцию музея в 1920-х годах (он был модной частью интерьера одной из окрестных дворянских усадеб). В середине XIX века такая мебель приобрела невероятную популярность в обстановке богатых домов. Изначально мода пришла из Китая в Западную Европу, а потом и в Россию. Отечественные мастера научились изготавливать такие статусные вещи из березы, окрашивать их в черный цвет, по которому наносилась инкрустация с растительной тематикой. Но музейный столик все-таки сделали в Европе», – рассказывает Светлана Смирнова, зав. отделом социокультурных коммуникаций музея-заповедника «Александровская слобода».

В течение вековой музейной жизни ценная мебель бережно хранилась, при необходимости непременно реставрировалась. Сегодня именно такой день: поводом для приезда реставраторов послужил складной столик из мебельного комплекта, интересно, что его круглая крышка с необычными волнообразными краями (инкрустированными) может поворачиваться. И в этом случае стоящий на вычурной ножке в виде резной стилизованной колонны столик превращается в интерьерный «арт-объект». (Ножка имеет завитки-кронштейны на колесиках, так что он легко передвигается). Его поверхность украшена растительным орнаментом, инкрустированным перламутром: ветками с цветами, листьями и птицами, которые сегодня прошли консервацию.

Работу выполнял художник-реставратор М.В. Чижов, он уже дважды – в 2000 и 2011 годах – восстанавливал слои перламутра и роспись на этом предмете. «Реставрационный дебют Максима Владимировича в музее состоялся ровно 30 лет назад. С того времени, благодаря ему, огромное количество самых разных предметов прибрели первозданный или презентабельный экспозиционный вид. Это мебель: стулья, каминный экран, диваны, банкетки; предметы этнографии: сундуки, бочки, прялки – в общей сложности более 70 вещей», – рассказывает Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода».

Мастер поясняет, что утрата фрагментов инкрустации – это естественный процесс для таких предметов. Дерево – материал живой, оно болезненно реагирует на малейшее изменение влажности, температуры, частиц пыли и других факторов внешних воздействий. От этого слой перламутра может отходить, что и приводит к утратам, которые необходимо восполнять, используя современные материалы и методики. Главное, не запускать «болезнь» вещи, локализовать ее на раннем этапе. Музейный столик «лечили» около двух часов.

Пресс-служба музея-заповедника

«Александровская слобода».

- Отреставрированная братина царицы Марии Ильиничны Милославской

Несколько лет назад Ученым советом музея-заповедника «Александровская слобода было принято решение профессионально поновить и отреставрировать предметы, экспонируемые на постоянных экспозициях. Работа эта сложная, долгая и весьма дорогая. Тем не менее, она идет успешно, в результате чего средневековые раритеты буквально преображаются.

Несколько лет назад Ученым советом музея-заповедника «Александровская слобода было принято решение профессионально поновить и отреставрировать предметы, экспонируемые на постоянных экспозициях. Работа эта сложная, долгая и весьма дорогая. Тем не менее, она идет успешно, в результате чего средневековые раритеты буквально преображаются.

Так, недавно братина с особой историей вышла из-под умелых рук реставратора высшей категории В.Ю. Астафьева. Она относится к редким именным экземплярам и когда-то принадлежала царице Марии Ильиничне Милославской, первой жене царя Алексея Михайловича. Об этом свидетельствует надпись на венце в трех клеймах-лентах: «ГОСУДАРЫНИ ЦАРИЦЫ И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ».

- Перечница Федора Ивановича вновь засияла первоначальным блескомОдну из витрин «Государева двора» музея-заповедника «Александровская слобода» давно украшает предмет, сам по себе являющийся частью истории. Это копия перечницы сына Ивана Грозного Федора.

Как рассказала зам. директора по науке музея-заповедника «Александровская слобода» М.К. Рыбакова: «Гальванопластическая копия перечницы XVI в. царевича Федора Ивановича была изготовлена для музея Александровской Слободы Государственным Историческим музеем в 1929 г. Она изготовлена из серебра с подлинника, находящегося в собрании Оружейной палаты Московского Кремля и передает изначальный предмет до мельчайших деталей, включая резную надпись вязью. Она гласит: «ПЕРЕЧНИЦА ЦРЯ И ГДРЯ ВЕЛИКОГО КНSЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ВСЕЯ РУСИ СНА ЦРЕВИЧА КНSА ФЕДОРА».

За долгое время экспонирования перечница покрылась загрязнениями, которые могли вызвать коррозию металла. Поэтому ее передали на реставрацию реставратору высшей категории В.Ю. Астафьеву. В своем комментарии Виктор Юрьевич сказал: «Это настолько прекрасно сделанная копия, что только знаток может отличить. Выполнена в технике гальванопластики с оригинала. И мы видим на ней вмятины. Но они образовались не в процессе бытования перечницы, они были на подлиннике… Единственно, что указывает на то, что это копия – она не разборная, потому что, скорее всего, донышко должно было отвинчиваться».

Умелые руки мастера убрали коррозийные затемнения и вернули перечнице Федора Ивановича практически первоначальный серебряный блеск, сохранив при этом все украшающие ее узоры и буквы надписи. Теперь она вновь займет свое важное место среди экспонатов главной экспозиции музея-заповедника «Александровская слобода».

Пресс-служба музея-заповедника

«Александровская слобода»

- Винтажное платье для невестыВ хранилище музея-заповедника «Александровская слобода» возвратилось платье, которому более ста лет. В течение полугода придать ему первоначальный вид максимально постарались здесь же, в реставрационной мастерской.

«Платье потребовало серьезной работы, главной задачей всего процесса было не просто восстановить первоначальный вид женского костюма, памятник предназначался для экспонирования. Пришлось убирать многочисленные пятна, сечения и разрывы, специальными средствами возвращать исходный цвет ткани, отделки, гипюровых вставок, убирать ржавчину с металлической фурнитуры на корсете», - рассказывает И.В. Пахомова, реставратор музея-заповедника «Александровская слобода». Как выяснилось из детального осмотра и атрибуции предмета, эту пару сшили в 1907 году, по крайней мере на подоле (в 4 см от нижнего края) сохранилась машинная вышивка надписи белыми нитями: «19073К», а внутри «подбоя» подола - фабричный штамп.По легенде, эта пара - не что иное, как свадебное платье, и об этом рассказала его владелица А.Ф. Волкова, жительница г. Струнино. В конце 80-х годов прошлого столетия, будучи в весьма в преклонном возрасте (1890-1978 гг.), она передала его в музей-заповедник. Судя по датам, выходила замуж она в 17 лет, и ее свадебный наряд хоть не был столь помпезным как современные, но по той поре стоил недешево, потому что сшит из дорогих тканей. И, кроме того, использовалось все только натуральное: шерстяная, хлопчатобумажная, льняная ткани и нитки, гипюр из вискозы, металлические кнопки, крючки и петли, а пуговицы – деревянные. Под стать и техника исполнения: шитье, как и вышивка, - ручное с элементами машинного. По нашему времени костюм невесты обошелся бы чрезвычайно дорого.«Теперь он полностью готов занять свое место в выставочном зале, и гости музея смогут увидеть его и оценить работу нашего реставратора на новой экспозиции, которая откроется в конце июня», - сказала Е.В. Жилкина, главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода».

Пресс-служба музея-заповедника«Александровская слобода».

- Флакончик для богемыВ коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» достойное место заняла интересная и очень приятная вещь, а, точнее, - вещица. Экспертное заключение обозначает ее как «флакон парфюмерный». Находился предмет у коллег во Всероссийском художественно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря на реставрации, благодаря чему обрел первозданный вид и экспозиционную жизнь.

Поступил он в музей от наследников старинного рода Лавровских, но в неудовлетворительной сохранности и более 20 лет ждал обновления, с чем отлично справились реставраторы. Флакон почистили, укрепили трещины, восполнили утраты, покрыли специальным составом, и сосуд середины XIX века буквально преобразился, а экспертиза определила его как богемское стекло. (Его производили в регионах Богемии и Силезии, сейчас это Чехия. Оно веками ценится в мире за высокое качество, мастерство изготовления, красоту, эксклюзивный дизайн).

«Богемское» происхождение флакона подтверждают его пропорция, вытянутая как бы в струнку, и изящная пробка, будто парящая над горлышком. Пузырек непрозрачный, матово-белого цвета, опаловый, такой вид называли еще глухим, или костяным. Узкое высокое горло обвито толстой стеклянной нитью в виде змеи. По краю горлышка пущен венчик-ламбрекен. Завершает сосуд пробка в виде цветка на ножке. Все эти элементы нежно-зеленого цвета, прекрасно гармонирующего с опаловым и в сочетании дающем особую нежность. Это очень характерно для богемского стекла, особенно змейка, обвивающая горлышко. Такое изображение восходит к средневековью, когда сосуды украшали «налепами», эта пластическая декорация особенно близка европейской эстетике и была характерна для статусных вещей.

Музейный парфюмерный флакон, в котором более 150 лет назад хранились изысканные духи, реставраторы обновили как нельзя кстати: ближе к лету музей-заповедник представит интересный выставочный проект «Дань моде», и такие милые экспонаты станут его аксессуарами.

Пресс-служба

музея-заповедника «Александровская слобода»

- Ретро-туфли как новые

Сегодня свое место в хранилище музея-заповедника «Александровская слобода» вновь заняли элегантные женские туфли. Их практически вернула к жизни штатный реставратор Инна Пахомова, благодаря которой многие предметы обрели первозданный и презентабельный вид. «Нам важен каждый такой предмет, так как в нынешнем году в музее будет выставка «Дань моде», и, конечно, ретро-обуви будет отведено особое место», - отметила зав. отделом музея-заповедника «Александровская слобода» Анастасия Листопад.

Туфлям более 160 лет, специалисты датируют их примерно 1860 гг. XIX века. Понятно, что внешний вид пары из льна, атласа и шелка был удручающий: даже их первоначальный розовый цвет просматривался лишь кое-где у подошвы, не говоря о санитарном состоянии и сохранности вышитого гладью растительного орнамента, тонкого кружева, бисера, золотых пайеток, лент и кожаных частей… Все это было скрупулезно очищено, восстановлено, подклеено и обновлено. Туфли нарядные, дорогие и, скорее всего, приобретены состоятельной дамой для балов и выходов в свет. Сложно сказать, как выглядела их хозяйка, но вот ножка у нее была явно не «золушкина»: длина туфельки – 24 см, т.е. в наше время 37,5 размер. Известно, что люди ушедших веков в основном были намного миниатюрнее, чем современники. И еще интересная деталь: пара не делилась, левая и правая туфли приобретали «свою» ногу в процессе носки.

Музейщики уверены, что «обувной» ряд будущей выставки не разочарует ассортиментом и любопытными нюансами.

Пресс-служба

музея-заповедника «Александровская слобода».

- Атлас, банты, французский каблучок …

В нынешнюю субботу можно с пристрастием обратить внимание на быт, гардероб и неотложные дела. Например, посетить мастера-сапожника и продлить жизнь любимой обуви, тем более, что сегодня день, отдающий дань этой профессии – Международный день сапожника! И как раз накануне из реставрации в хранилище музея-заповедника «Александровская слобода» возвратились очаровательные туфли. Правда, вторую жизнь им дала штатный реставратор Инна Пахомова, но ее работа поистине мастерская, достойная похвалы сапожника-виртуоза!Фотография пары до восстановления не передает ее плачевное состояние. «Туфли были полностью загрязнены. Кроме того, атласная ткань на лицевой стороне очень потерта, шелковые нити разрушены и по большей части утрачены. На каблуке левой туфли многочисленные повреждения, вмятины. Атласные ленты сильно посечены, с разрывами в середине …и т.д.», - отмечает реставратор музея-заповедника И.В. Пахомова. Но туфельки имеют свою интересную историю, уходящую в далекую жизнь уездного Александрова.Они поступили в собрание «Александровской слободы» по акту от 24.08.1979 г. от Павловой С. Х., экспертиза подтвердила их подлинность, «возраст» и т.д. Серафима Христофоровна Павлова - дочь Христофора Алексеевича Павлова (1843-1916) – александровского купца, торговавшего железным, медным, скобяным и москательным товарами, изразцами, белым кирпичом, войлоком разных сортов, цементом, коврами, клеенкой, обоями, умывальниками, кроватями, матрацами и прочим. На улице Кокуиха (ныне это часть Первомайской, от Советского пер. до набережной реки Серой) имел деревянный дом с каменным нижним этажом, 3 лавки и кузницу. А его отец - Алексей Иванович – тоже местный купец, был женат на Аграфене Андреевне Первушиной (ее папенька - Андрей Андреевич Первушин, купец уже 1-й гильдии и Потомственный почетный гражданин).Можно с уверенностью говорить, что столь дорогие туфли радовали их обладательницу примерно в 1870-1880 гг., датировать обувь позволяет форма каблука. Он невысок, 4 см, деревянный, но изогнутый внутри и снаружи (так называемый французский), расширяется книзу. Лицевая сторона обтянута белым атласом; подкладочная ткань, стельки, высокие кожаные задники того же белого цвета. Атласная лента в «рубчик», которая завязывалась на щиколотке, украшения на мысках туфель в виде бантов, а также использованные материалы были характерны для дорогой вечерней и бальной обуви.Можно представить, как в столь красивой обуви блистала родственница Х.А.Павлова на приемах и балах. В канун новогодних праздников «новенькие» туфли украсят музейную экспозицию благодаря Инне Пахомовой – музейному реставратору и «обувных дел» мастеру.

- Тельник-реликтВ музей-заповедник «Александровская слобода» с реставрации вернулся редкий нательный крест сер. XVII в. (Россия).

Нагрудные кресты того времени отличаются сложностью и декоративностью, меняясь от лаконичных к вычурному барокко. В наше время заполучить в коллекцию образец подобной формы – большая удача! У музейного экземпляра – шлемовидная форма, которая тогда только появляется. В центре – Голгофский крест с орудиями страстей и головой Адама, обрамленные в дуги-круг. Такое изображение символизирует евангельскую фразу о Христе: «Я свет всему миру...», а выпуклые шарики на дугах – четыре Евангелия. На обороте – молитва. Обычно там размещались тексты просительных молитв. В квадратных медальонах до сих пор видны остатки зеленой эмали («растительный» цвет – символ победы над смертью и Вечной Жизни, дарованной Спасителем). Сам крест – медный, литой.

В начале года семейную реликвию, которая является по сути раритетом, подарил(!) музею наш земляк Андрей Сергеевич Процик. За три столетия крест почти утратил эмалевое покрытие, одна лопасть была отломана (хорошо, что не потерялась!). Кроме того, он подвергся сильнейшей коррозии, приобрел потертости и царапины.

Возрождая предмет к жизни, художнику-реставратору высшей категории Виктору Юрьевичу Астафьеву пришлось изрядно потрудиться. На лицевой стороне еще оставались фрагменты эмали, очень важно было сохранить ее и защитную патину («налет» под коррозией), иначе в процессе реставрации были бы утрачены надписи и орнамент. Поэтому сначала В.Астафьев укрепил эмаль, а потом аккуратно расчистил крест от загрязнений и ржавчины. Работа тонкая, почти ювелирная, и велась она довольно долго под микроскопом с помощью медных стеков-иголочек. Напоследок вернулась на место лопасть.

Теперь раритет займет достойное место в экспозиционном пространстве «Марфиных палат», рассказывающих об истории дворцовой вотчины в правление Романовых и пребывании в Слободе сестры Петра I царевны Марфы.

Пресс-служба музея-заповедника

«Александровская слобода».

- Уникальный рукомойник «прописался» в Слободе!

Музей-заповедник «Александровская слобода» приобрел и отреставрировал редкий предмет художественного литья XVI-XVII вв., изготовленный в северной Европе – подвесной рукомойник (сосуд для умывания). На сегодняшний день в музейных собраниях страны выявлены всего два аналога этого экземпляра (ГИМ и Музей Москвы). «Слободской» рукомойник очень интересен по исполнению. С двух сторон – выливные носики-головы на изогнутых шеях, на ободке «сидят» мужские фигурки в высоких шапках, к человечкам крепится подвесное коромысло с навершиями также в виде мифических голов. На откидной крышке ручкой (хватком) служит миниатюрный петушок. Столь «художественный» рукомой могли позволить себе только в очень зажиточных домах. Надо сказать, что в том виде, в котором предмет попал в музей, экспонировать его было невозможно. Помимо коррозии и патины некоторые детали были попросту отломаны. Благодаря реставратору высшей категории, давнему другу музея Виктору Юрьевичу Астафьеву раритет «вернулся к жизни» и «помолодел». В России для мытья рук чаще служил медный кувшин (кумган), зато подвесной был удобнее. Его называли по-разному, но в нашей стране с XVI в. закрепилось название «рукомойник». Приобретение «Александровской слободы» – литой сферический рукомойник с двумя носиками – особым спросом пользовался в Европе, именно поэтому для отечественных музеев он – большая редкость. Подтверждением популярности на Западе служат многочисленные изображения в средневековой живописи. Судя по сохранившимся в России единичным образцам «рукомойников скандинавского типа», в то время они не поставлялись из-за границы на продажу, а привозились по случаю. В планах у музея приобрести тазу или лохань той эпохи, которые подставляли под рукомой. Но, поскольку подобные предметы встречаются редко, пока сотрудники заняты поиском предложений.

Пресс-служба музея-заповедника

«Александровская слобода». - Кто из меня пьет, тот становится веселым

С реставрации в музей-заповедник «Александровская слобода» вернулся кокосовый кубок «Сова». Он поступил в музей еще в 1966 г. из ГИМа.

В 2005 году специалисты пришли к выводу, что изготовлен он в XVI в. в Брюсселе. Но клейма находились в труднодоступном месте (под хвостом), причем одно из них сбито, и рассмотреть их для уточнения было проблематично.

Теперь же появилась возможность открепить детали – голову, крылья, хвост – и клейма удалось исследовать. Век производства подтвердился, а вот место изменилось – уверенно можно сказать, что изготовили кубок в Германии, а вот городское клеймо – одноглавый орел – указывает сразу на несколько возможных локаций – Аахен, Франкфурт-на-Майне. Авторское клеймо – соединенные латинские буквы «H» и «S» - тоже не дало точного ответа, поскольку подобные использовали разные мастера.

Интересна «рекламная» надпись на металлическом ободе (шее совы). Приблизительный перевод гласит: «Кто из меня пьет, тот становится веселым».

Главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» Е.В. Жилкина рассказывает: «У совы были утеряны глаза. Чтобы понять, какие именно нужно вставить, мы стали искать аналогичные кубки. Нам удалось найти лишь три подобных: в Музее серебра (Антверпен), в Музее Валькхофа (Нидерланды), в Музее Виктории и Альберта (Лондон). Специалисты пришли к выводу, что глазами совы могли служить изумруды. Для имитации мы подобрали близкие к ним нефриты. У аналогов на лапке прикреплен бубенчик, а у нашей – на левой лапке отверстие. Вполне вероятно, что бубенчик тоже был.»

Кстати, на Руси кокосовый орех называли «индийским». Европейские, мастера обратились к этому экзотическому материалу в период великих морских открытий — в связи с активной торговлей. Полированные или покрытые резьбой орехи зачастую оправляли в золото и серебро, украшали драгоценными камнями – и получались шедевры, какие не стыдно подарить даже царю!

Пресс-служба музея-заповедника

«Александровская слобода»

- История одного открытияНедавно из Всероссийского художественного реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря в музей-заповедник «Александровская слобода» вернулся барельеф. В изначальном акте поступления от 1927 г. он числился как «Барельеф Крузенштерна» из совхоза Завалино. Но, как выяснила хранитель музейных предметов И.А. Короткова, к семье знаменитого мореплавателя он не имеет ни малейшего отношения.

- Из Государственного НИИ реставрации вернулись музейные эмалиевые дробницы XIX векаНедавно из Государственного НИИ реставрации (ГОСНИИР) вернулись эмалиевые дробницы XIX века: «Воскресение Христово», «Успение Богоматери», «Евангелист Иоанн», «Евангелист Марк» и «Св. Василий Великий». Музей-заповедник выражает глубокую признательность реставраторам П.Г. Белкину и М.Ф. Дубровину, проделавшим кропотливейшую работу по восстановлению финифти.

Финифтяные дробницы поступили в собрание музея-заповедника «Александровская слобода» в 1920-х годах из Успенского девичьего и возможно, из Свято-Зосимовой пустыни. Есть вероятность, что дробницы были вмонтированы в оклад Евангелия, но были сняты и хранились отдельно. Акты приема, к сожалению не сохранились. Поэтому точных сведений о поступлении предметов в музее на сегодняшний день нет. С большой долей вероятности можно судить, что эмалиевые миниатюры изготовлены в стенах Спасо-Яковлевского монастыря Ростова Великого.

- Серебряное кадило кон. XVII века. Реставратор В.Ю. АстафьевПродолжаем серию «реставрационных» репортажей. Кстати, теперь они все будут собраны на сайте «Слободы» в разделе «Музей онлайн» «Предмет воссозданный: до и после».

Сегодня мы представляем восстановленное и почищенное серебряное кадило кон. XVII века (Россия). Отдельное спасибо мастеру – художнику-реставратору высшей категории, а «по совместительству» – давнему другу и партнеру музея Виктору Юревичу Астафьеву!

- Восстановление кассоне (сундук-ларь) и лохани. Реставратор М.В. ЧижовВ музейной мастерской раритеты обретают вторую молодость. С 1993 г. мы сотрудничаем с художником-реставратором Максимом Владимировичем Чижовым. За эти годы в его руках побывало множество фондовых «редкостей».

На сей раз два предмета «из разных социальных слоев» – восстановление уникального экспоната – кассоне (сундук-ларь) (Италия, XV-XVI вв.) и лохани (Александровский район, с. Рюминское, кон. XIX – нач. XX вв.)

- Реставрация картины «Смутное время» художника О.Н. ВишняковаПредлагаем посмотреть, как художник-реставратор Красулина Светлана Вячеславовна (ВНПАО «Владимирреставрация») меняет подрамник картины О.Н. Вишнякова «Смутное время» (1993 г.) в обновленной экспозиции «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель» в Распятской церкви-колокольне. В процессе реставрации полотна проведены следующие работы: демонтаж подрамника с заменой на новый экспозиционный, натяжка на него холста с использованием держателя и молоточка, необходимая тонировка картины.